涅槃図(ねはんず)

2月15日はお釈迦様の命日。お釈迦様が亡くなる様子は「涅槃経」という経典に記されていて、それに基づき描かれたのが涅槃図です。

毎年2月中旬から2週間程度、三千佛堂では礼拝堂正面に大きな「涅槃図(ねはんず)」を掲げます。

一心寺の涅槃図は、人と動物が同じ場所に描かれている他では類を見ない特徴があります。

仏教の世界では動物は畜生の類に属し、通常の涅槃図では動物が描かれている場所に人物が描かれることはまずありません。

この涅槃図より、人も動物も皆助け合い、日々に感謝し生きていかなければならないと受け取れるのではないでしょうか。

掲示は2月24日まで。一心寺へお参りの際は、三千佛堂へも足をお運びください。

浪曲師・京山幸乃さん/曲師・一風亭初月さん

一心寺門前浪曲寄席!観客から見て右手側で演奏し、呼吸を計っている曲師(きょくし)。

三味線は通常、棹(さお)が太く胴も大きめの太棹三味線が使用される。演奏は楽譜はなく、ほとんどアドリブ。

三味線で様々な効果音を表現したり、要所で個性的な合いの手を入れて浪曲師や舞台を盛り立てる。

三味線音楽で譜面を使用せず伝承されているのは浪曲が唯一で、日本の三味線音楽の中でも特殊である。

浪曲と同じく浪曲三味線も大きく関東節・関西節に様式が分けられ、関西節は胴の皮がゆるく張られ、

弾くとベーンベーンと低い音色なのが特徴とされる。浪曲師と曲師の絶妙な掛け合いをお楽しみください。

■3月公演

日 時:3月14日(土)~16日(月)13:00開演

浪曲師:天中軒雲月 真山隼人 京山幸乃 天中軒かおり

曲 師:沢村さくら 虹 友美

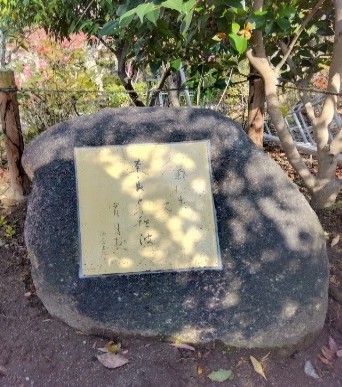

生國魂神社

松尾芭蕉句碑

生田花朝句碑

生國魂神社の主祭神は生島大神(いくしまのおおかみ)・足島大神(たるしまのおおかみ)。

元大坂城付近にありましたが、大坂城を築くため、現在の地に移されました。

”難波大社(なにわのおおやしろ)”や”生玉さん”と親しまれている神社です。

「奥の細道」で有名な俳人・松尾芭蕉(1644~94)は各地に門人がいます。

元禄7年(1694)10月門弟の仲裁のため奈良を出発して、生駒山の暗峠を越えて大坂に向かいます。

道中「重陽の節句」に生國魂神社に立ち寄り、「菊に出て奈良と難波は宵月夜」を詠みました。

その後体調を崩し、南御堂付近で51歳の生涯を閉じました。

境内「生玉の杜(もり)」には、もう一つ句碑があります。

天王寺区上之宮町出身の生田花朝(1889~1978)の「餅花の柳芽をふく二月かな」です。

上之宮神社神職生田南水の娘で日本画家です。花朝は画家・菅楯彦門下で、俳句は父南水に学んだといわれています。

大阪を愛し、生涯大阪の風物を描きつづけました。

活動の様子

一心寺では毎月第2日曜日に「慈悲喜捨」の心で門前募金を行い、各地の子ども・女性・そのいのちを守る活動の支援をしています。

寒波再来。大阪では珍しい吹雪の中、日曜学校の生徒さん10名に門前に立って活動していただきました。

真冬のご参詣者は少なめでしたが、皆様のご協力で33,613円が集まりました。

現在は令和7年11月大分市佐賀関大規模火災の被災者の支援を目的として活動しています。

焼損範囲は東京ドームの建築面積を超え、194棟の住宅などが消失しました。被災地域では生活の再建に向けた支援などが求められています。

義援金は日本赤十字社を通じて、被災地域(大分県)へ寄付いたします。

フェジョン・プレットさん

安達 俊英師

1月25日(日)日曜学校8講目が開講されました。

【エンターテイメント】

ゲストは「フェジョン・プレット」さん。打楽器、歌、弦楽器、そして華やかなダンサーで構成する本場リオのカーニバルスタイルのサンバチームです。

地元神戸の神戸まつりをはじめ、浅草サンバカーニバルや日本全国のイベントやステージで活躍しています。

またリオ・オリンピックではセレモニーキャストダンサーとして開会式と閉会式に出演されています。

雪がちらつく程に寒い朝でしたが、お腹に響くようなド迫力の演奏と熱気あふれるダンスに会場は大盛り上がりでした。

あでやかでリズミカルで華々しくて良かったですね。本場の雰囲気を味わえました。(生徒アンケートより)

【講話】

講師は、圓通寺住職・浄土宗学研究所の安達俊英師。「法然上人の御詞②」というタイトル。

先生曰く、法然上人に関する本は多くありますが日常に役に立つ詞をまとめた本は意外にも少ないそうです。

人として生まれることがいかに稀なことかということを改めて意識し、この一生、そして毎日を大切にする。

法然上人の命日である日に貴重なお話を聞くことができました。

お忙しい中、資料作りありがとうございます。いつも楽しいエピソードがたくさん聞けて学びも多いです。(生徒アンケートより)

日曜学校の詳細についてはこちらをご覧ください。

「和顔愛語」

一心寺では、「日曜学校」(6月~3月まで原則毎月第四日曜日)にお説教の時間を設けています。仏教に関する身近な疑問から学問的な内容まで、様々な講師によるユニークなお話です。日曜学校は一回受講も可能ですので、興味のある方は一度お越しください。過去のお説教を収録した法話集『和顔愛語』(平成12年度~)もございます。(問い合わせ:三千佛堂06-6774-2500)

春のお彼岸も終わり、桜の開花を迎える季節です。今朝は一心寺の境内でも、桜花の下で参拝者が足を止める姿があり ました。 例年、この時期は、テレビでも桜の開花前線が取り上げられますが、今年は、新型コロナウイルス関連のニュー スでもちきりです。 マスク不足で争奪戦が繰り広げられていますが、本当に怖いのは、ウイルスよりも人間の群集心理の ような気がします。しかしここ慈泉処では、 いつもと変わりなく利用者が来てシャワーを浴びて帰っていきました。皆さん、冷静にこのご時勢を過ごしているようです。(奥村)

午前中の利用者は少なく、昼過ぎになってからどっと皆さんが押し寄せ、普段より多い人数になりました。 少し春めいてきたせいでしょうか。慈泉処でのコロナウィルス対策として、体調が悪そうな方には無理をせず着替えをお渡しして帰っていただくとともに、 手指のアルコール消毒を実施させていただきました。消毒をお願いすると、皆さん暗い表情をして、「こんなご時世だからねえ」とご協力くださったのが印象的でした。 また、「ここはまだ閉めないの?」という意見も聞かれました。今日現在のところはまだ休館する予定はありません。まだまだカイロをもらっていく方が多いこの季節、 平穏無事な日々はいったいいつ戻ってくるのでしょうか?(松下)